一杯のお茶に、五感をフル回転させて向き合います・・・!

-------------------

こんにちは、d:matcha Kyoto magazineのTakeshiです。

セルフポートレート

その1に続き、世界お茶まつり2016のレポートです!今回は「品種茶の利き茶体験」というセミナーに参加した部分のレポートでございます。

その1はこちら↓

世界お茶まつり2016とは?という方は↓をクリック。

協賛しているお茶関連セミナーの充実がすごい

世界お茶まつり2016では、「産業・文化セミナー」として、様々なセミナーが同時開催されています。

産業・文化セミナー | 秋の祭典 | お茶を愉しむ 世界お茶まつり2016

開催されているセミナーの一覧は、前回のブログ記事に掲載しましたが、一応再掲。

PDFはこちら http://www.ocha-festival.jp/2016/autumn/pdf/fes11_list.pdf

見ていただければわかりますが、日本茶のみならず、世界中のお茶にまつわるマニアックな話がズラリ。非常に充実しています。これはいくしかない。

・飲食店における日本茶のポテンシャル

・語り合う中国茶

・<イギリスの「GreatTasteAward」3年連続 二つ星受賞>

静岡紅茶の幸せな香りとコクを味わう!!・<手作りクラフト紅茶>みんなで楽しく、紅茶を作りましょう!!

アペリティフ静岡 フランス菓子とお茶のコラボレーション

・美しい奥深い台湾茶を巡り

・お茶体験講座 『喫茶楽塾』

・品種茶の利き茶体験

・自分だけのお茶探し

マイ茶ートを完成させよう・お茶のシルクロード 万里茶路を行く

・和紅茶の魅力を語ろう

・台湾烏龍茶の科学

~幻の東方美人茶から凍頂・梨山烏龍~・インドの宝「ダージリンティー」と「ダックティー」を楽しむ

・お茶で親しみ深い関係を生み出すコミュニケーション講座

・知りたかった!

「日本の紅茶史」・シンポジウム「常滑急須について語る100分間」

・輸出茶箱ラベル「蘭字」シンポジウム

同時開催 蘭字展10:00~随時見学可・国産紅茶のテイスティングセミナー

・日本茶の新しい可能性

ヴィンテージティーを知るセミナー・Q <煎茶×アート>

煎茶の全く新しい印象を見つけるワークショップ

今回私は「品種茶の利き茶体験」というセミナーに参加してきましたので、そちらをお伝え致します!

セミナー内容はこちら

主催されている、心向樹さんのHPはこちら

ホーム - 品種のお茶専門店 心向樹 日本茶 品種茶 通販 web

会場は9階・事前予約がベター

グランシップの9階にいきます。当日は満席でしたので、事前に予約してから参加するのが無難です。

最初に利き茶のやり方説明と、品種についての講義

代表の川口さんから、本日の説明があります。

・普通の利き茶は、初めにお茶を飲んで、そのあとにランダムに同じお茶が出てくる。それを2回目、3回目とあてていく。

・今回は時間の関係もあり、最初にお茶の品種についての説明をしたうえで、飲んでどの品種かをあてる、という形式にします。

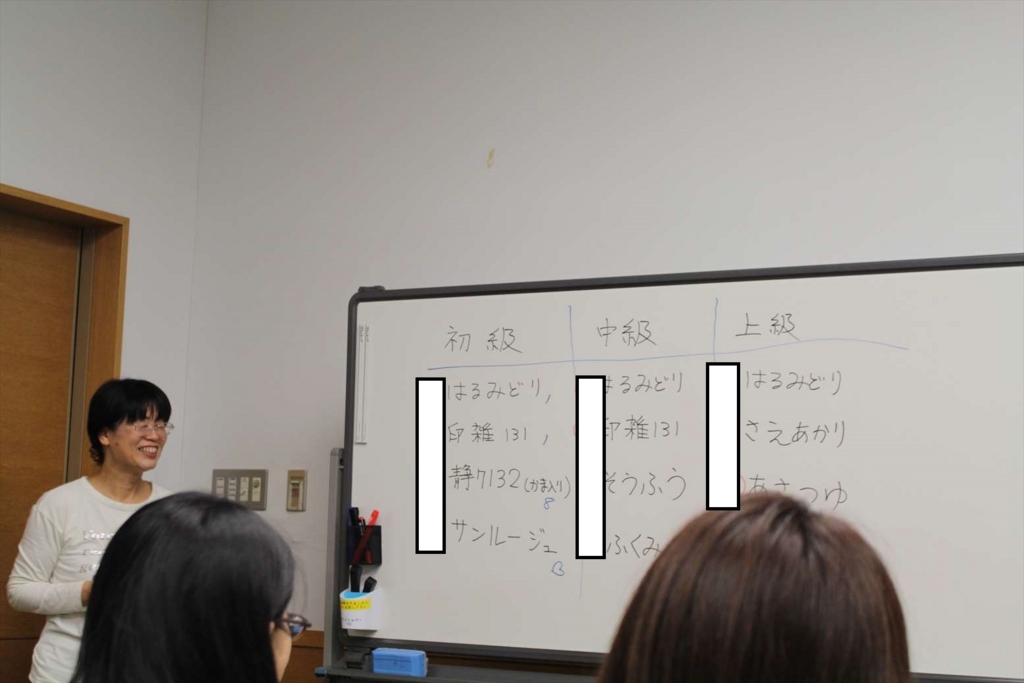

・初級・中級・上級で品種を分けてあります。上級は、より特徴が似ている品種の中から選ぶので相当難しい。

・正直、飲みなれていない品種をいきなり当てるのは難しい。プロがやっても中々当たらないので、気軽に考えてほしい。(ホッとする私(´・ω・))

・お菓子は出してますが、食べないほうが利き茶はしやすいので、後で食べてくださいとのこと。(後で頂きましたが、一口サイズのようかんで茶の香りが強くでていて、美味しかった)

-------------------

さて、私は中級でエントリーしておりました。中級で出されるお茶は下記4種類。

品種についての事前情報は、下記の通り。

・はるみどり・・・旨味が強く、若葉の香り。かなやみどり×やぶきたが親。

・印雑131・・・母親はインド出身、父親は不明。渋みが相当強く、香りもフローラル。

・そうふう・・・旨味が強く、フローラルな香り。印雑131×やぶきたで生まれた。

・ふくみどり・・・若々しい香りと渋みがある。

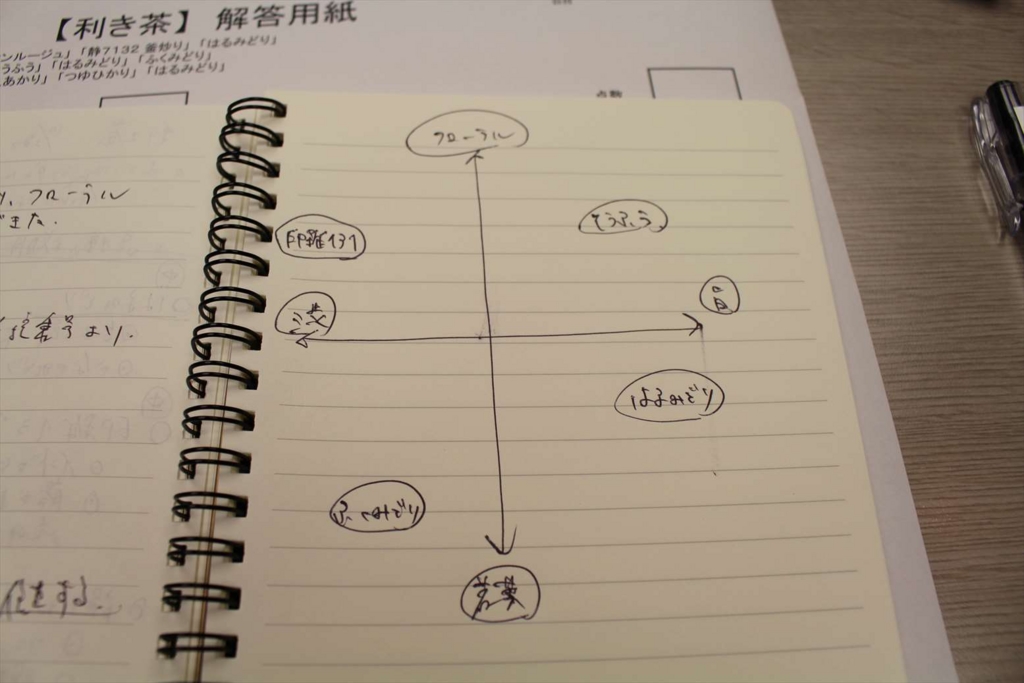

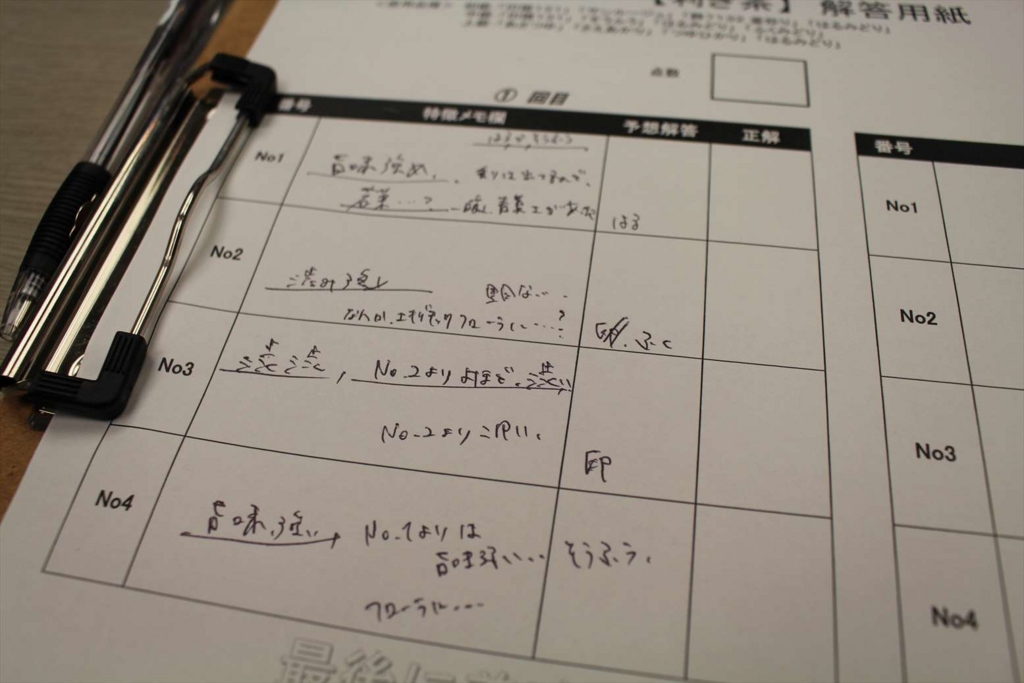

つたないメモですが、こんな感じで分類しました。

それぞれの象限にハマったお茶を選べばいいのですね、フムフム。

-------------------

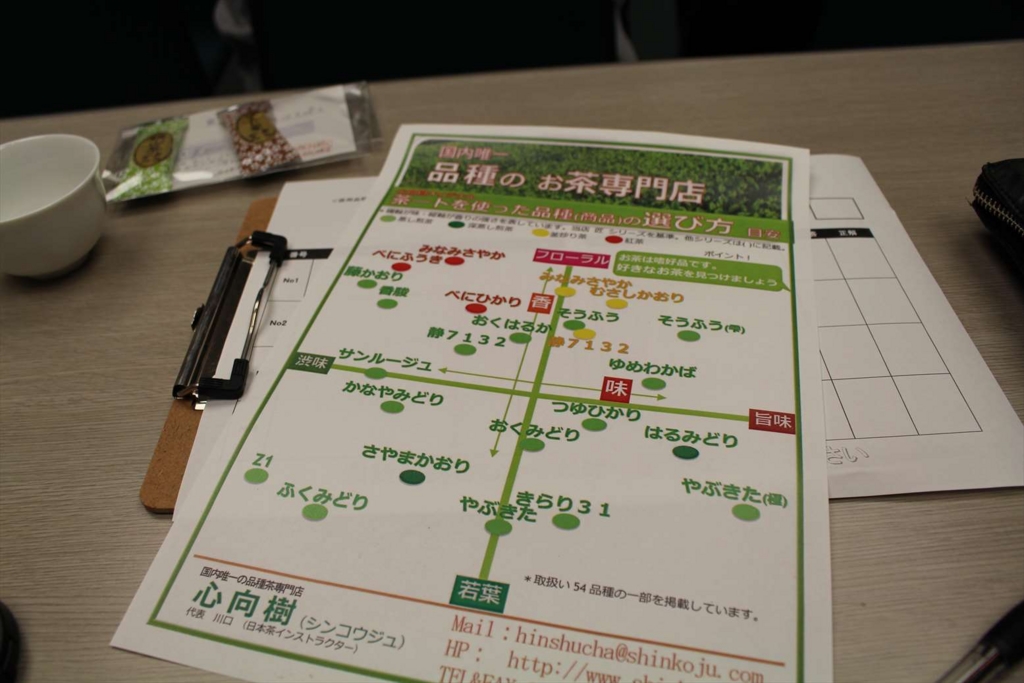

心向樹さんでは、お茶を「渋み・旨味」と「フローラル・若葉」の2軸・4象限に分類をされています。

品種茶について - 品種のお茶専門店 心向樹 日本茶 品種茶 通販 web

セミナーでは、更に細かく分けられたシートで解説をしてくれました。

実飲開始!飲めば飲むほど難しくなっていく・・・

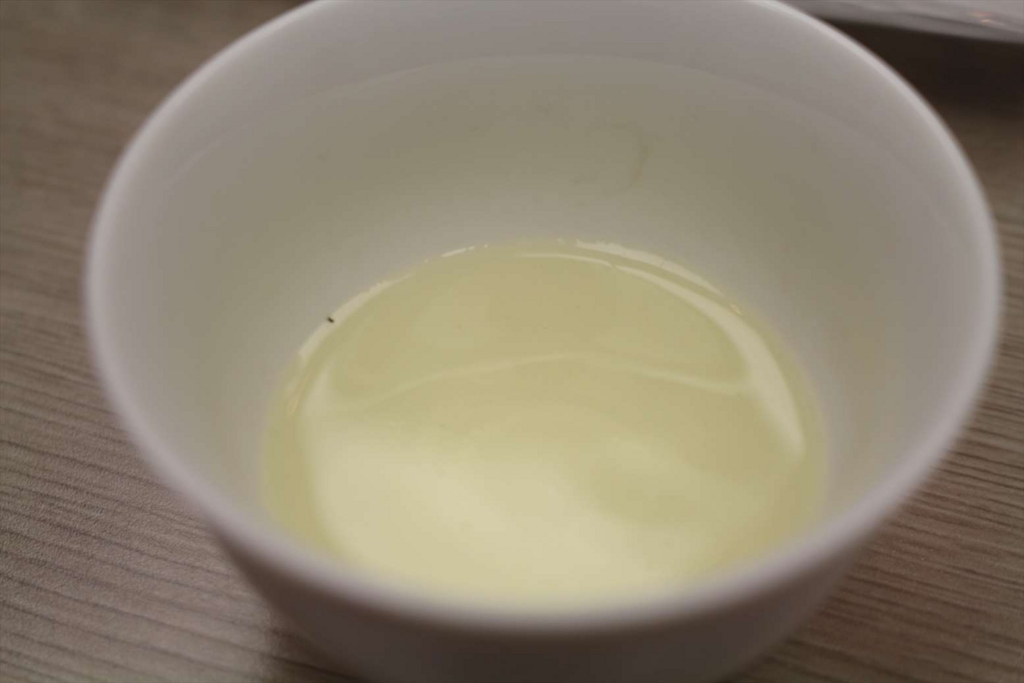

さて、利き茶開始です。目の前に置かれた白磁器の茶碗に、お茶を注いでいきます。

川口さん自らがお茶を淹れてくれます。

ちなみに、お茶は温度によっても味が異なり、かつ品種によって最適な温度・淹れ方が異なりますが、利き茶をやるときは、すべての品種を同条件で抽出しているとのことです。85℃で1分。

また、本来は、熱湯で抽出すると茶葉の持つ味わいがすべて抽出されるので、業者やプロは熱湯で抽出したものから味わいの判断をするとのこと。

(注:私も熱湯での味わい抽出をしたことがありますが、熱湯ではお茶の持つ旨味・渋みがすべて抽出されるので、どれかひとつ抽出方法を選ぶなら、熱湯かなあと思います)

急須が席まで回ってきて、自分で注ぎます。

味の濃さが均一になるように、一度抽出したものを別の急須に注ぎ、途中で味が変わらないようにしています。

1杯目。これが基準になるお茶。旨味が強いが・・・香りは若葉か・・?一瞬青臭さを感じたが・・・鼻に抜けるのは・・・これを「フローラル」と呼ぶのか「若葉」と呼ぶのか・・・。

うん、いったん「旨味」が強い、「そうふう」か「はるみどり」としておこう・・。

2杯目。うお・・渋みが強い。ひとまず「渋み」が強い「印雑131」か「ふくみどり」のどちらかということはわかるが・・・。若干エキゾチックな香りがするから、これはインドの「印雑131」かな・・・?

(今にしておもうと、エキゾチックな香りってなんでしょうね(;´・ω・))

3杯目。渋い渋い。これは渋い。嫌いじゃないが、好みが分かれそうな味だなあ。これが「印雑131」じゃないかな。となると、2杯目は「ふくみどり」かな・・?

4杯目。写真失念。

これ旨味強い。でも1杯目よりは旨味が弱いかな・・?むーん。3杯目が「印雑131」でフローラルに分類されるとすると、こいつもフローラルよりかな・・?

なんて感じでメモをとっていきました。4象限に分類は出来たと思ったのですが、いかんせん「これがフローラル」で「これが若葉」というところに自信がない。

あと、言い訳みたいですが、この日は鼻声になる程度に鼻が詰まっていたので、味はともかく、香りの判別が難しかったんですよね・・(;´・ω・)ナンテコッタイ・・・

自信もないまま答え合わせです。

結果発表!

※まだイベント中ですので、正解は伏せて。実際にボードで順番を教えてくれました。

私は2問正解でした!お茶を「渋み」と「旨味」に分けることはできたのですが、香りのほうが失敗でした。フローラルと若葉の違いがわからず・・・。

ただ、その後川口さんが全体にフォローをしてくれましたが、

・プロでも外す(何度も言ってましたw)

・自分の言葉で語れるようにならないと、中々当てにくい。例えば「美味しい」という言葉は一番恣意的だし、うまい、甘いも人によって感覚が異なる。かつ、日ごろ飲んでいるお茶がほうじ茶なのか玉露なのかによっても感想は異なる。自分の言葉で味に判別がつくのが大事。

・プロは、利き茶の前には数週間前から刺激物・辛い・酸っぱいものを食べないようにして感覚を研ぎ澄ましていく。利き茶はそれほどまでの真剣勝負。

・チラシのチャート自体は、200人以上の全国の被験者にアンケートをとってつくったものなので信用していただいていい。これを基準に他のお茶も味わっていくといい。

-------------------

利き茶終了後に、質問タイムがあったので、そちらもメモを。

Q:利き茶に強くなるにはどうしたらよい?

A:とにかくたくさんのお茶を飲むこと。それも、品種を変えて飲むという訓練をすること。それしかない。自分自身で、自分のチャートがつくれるのがいちばん。

簡単に訓練できるのは、同じお茶を時間をおいて飲むこと。開封後にはだんだん渋くなっていくので、その違いが判断できるだけでも訓練になる。

Q:最近流行りのお茶の品種は?

A:3つほどあって、

・今回紹介した、チャートの上側にくるような、日本茶の香りがフローラル・華やかなに感じるものが人気。

・輸出に向けた、虫や病気に強い品種。

・機能性をもったお茶。例えば、サンルージュのようにアントシアニンを含んだお茶などが登場している。

あとは、もともとお茶は合組(ブレンド)したお茶が主流だったが、最近は川口さんのお店で出しているような、単一品種のお茶が少しずつ人気が出ているようです。

Q:お茶の味わいはどうやって決まるのか。品種だけなのか?

A:作り方でもちろん変わる。品種はあくまで、根幹となる部分が決まるだけで「こういう特徴が出やすくなる」といった程度のもの。例えば収穫する前に、かぶせをするのか、日光さらしておくのか、1番茶か2番茶か、そのあと浅蒸しか深蒸しか、はたまた紅茶に仕立てるのかなど、すべて味わいが異なってくる。ほうじ茶にすると大体味わいは同じになるが、煎茶の味わいは千差万別。

ちなみに、プロの利き茶対決は、同一品種・別産地で競ったりする。産地でかなり味わいが異なるので、それを判別する。これが難しい。

販売ブースにも立ち寄ってみた。

川口さんのお店「心向樹」は、一階の大ホールにてブースを出店されていました。様々な品種のお茶が小分けで売っており、利き茶をするには最適ですね。

-------------------

非常に面白い体験でした!

日ごろ、自分たちの扱うお茶については当然テイスティングはしているのですが、ほかの産地のお茶を特徴だけ聞いて当てる、というのがこれほど難しいとは思いませんでした。ぜひ、利き茶に興味がある方は、一度参加してみるか、自宅で挑戦してみてはいかがでしょうか!比べると見えてくる世界があります。日本茶の奥深さをしることができますよ~!